どうも、ふじけんです。

股関節の痛みや機能障害はスポーツ外傷以外にも様々な理由で起こります。

その中でも股関節唇損傷とFAIと呼ばる新しい概念について今回はまとめてみたいと思います。

実は私の左の股関節もFAIを起こしているような感じなんですよね。

なんとか日常生活を修正して普段は痛みは何もないのですが、フットサルなどのハードワークをした時には痛みを誘発してしまうことがあります。

そんな時は日常生活までその運動因子を持ち込まないように修正エクササイズを徹底してみましょうね。

それではいってみましょう。

目次

股関節のFAI(インピンジメント)

FAIはFemoroacetabular impingementを略したものになります。

日本語では「大腿臼蓋インピンジメント」や「股関節インピンジメント」と呼ばれています。

インピンジメントは「衝突」や「挟み込む」という意味になります。

インピンジメントによって疼痛が誘発されるため、股関節を大きく動かした際などに痛みが誘発されやすいということになります。

受け皿である臼蓋と大腿骨頭の間で関節唇が挟み込まれることで、関節唇にメカニカルストレスが加わり関節唇損傷を引き起こしてしまう病態になります。

股関節唇損傷とは

股関節唇とは、臼蓋の周囲を幅4〜7mmで覆っている部分です。

繊維軟骨で構成され、名前の通り唇状の形状をしています。

大腿骨頭を周囲から包み込んで受け皿である臼蓋への収まりをよくし関節を安定させます。

また、衝撃を吸収する役割があります。

股関節の動きによってこの部分が損傷を受けるのが関節唇損傷です。

構造上の問題(カムとピンサー)

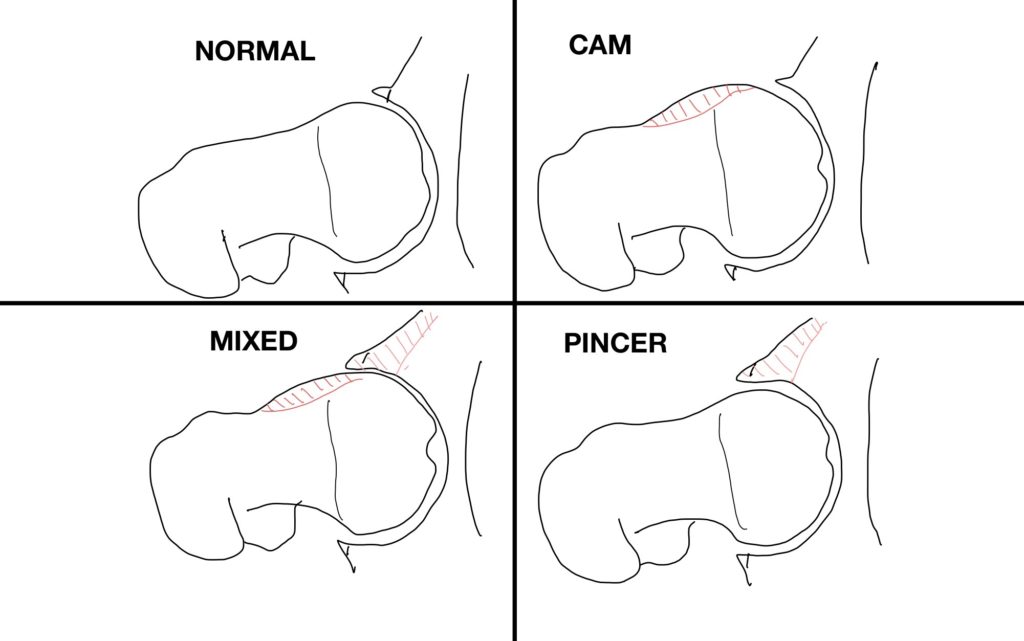

FAIにはその原因によってカムタイプ(Cam Type)とピンサータイプ(Pincer Type)の2種類があります。

さらにその2つが複合しているコンバインドタイプ(Mixed)もあります。

カムタイプは大腿骨の発達異常により、大腿骨頭に出っ張り(Cam)があることにより衝突が起こるものをいいます。

一方、ピンサータイプは受け皿側の臼蓋に骨棘(棘のように突き出た部分)などの形態異常があることで、過度に深い寛骨臼の状態をいいます。

ピンサー(Pincer)は「つまむ・挟む」という意味のピンチ(Pinch)からきていると言われています。

症状と臨床所見

症状としては、股関節を深く屈曲する際に寛骨臼の縁に大腿骨頭が突き当たることで、痛みを伴う動きに制限が起こります。

一般的には股関節の前面(鼠蹊部付近)を痛がる人が多いです。

また長時間座っていられなかったり、股関節の屈曲方向への動きが苦手かつ可動域自体が少ない方が多いです。

その他にも深いしゃがみ込み動作や股関節の深屈曲を繰り返すことで、関節唇損傷や表面軟骨損傷、そして初期の関節炎を引き起こし、安静時から痛みを訴えるケースもあります。

治療

通常はリハビリや鎮痛剤などの内服による保存療法が第一選択になります。

それでも改善されない場合は、手術療法が適応されます。

FAIは骨による構造的な問題であるため、保存療法で完治させるには限界があると私は思っています。

また機能的問題の反復が構造的問題(骨棘や骨形態異常)へ発展することも考えられます。

だからこそ、いかに悪化させないかが重要であるということです。

そのためにはこの構造を理解する必要があります。

そして自分がFAIじゃないかどうかを評価する必要があるわけです。

確定診断には画像所見が必要です。

しかし、疑い程度であれば簡単な評価でわかります。

そちらを紹介していこうと思います。

評価方法

- FADIRFテスト

- FABERテスト

- 股関節屈曲自動・他動テスト

- Log rollテスト

これらのテストをやることで臨床所見的に鑑別できるかと思います。

1.FADIRFテスト

他動にて股関節を屈曲・内転・内旋方向に誘導し股関節前面に疼痛が誘発されるかを評価します。

股関節前面部に痛みを訴えた場合は陽性となり、股関節前方インピンジメントが示唆されます。

2.FABERテスト

反対側骨盤を固定して、他動にて検査側の股関節を外転・外旋させ、股関節前面に疼痛が誘発されるかを評価します。

股関節前面に痛みを訴えた場合は陽性となります。

股関節の前方への副運動が過剰可動性によりインピンジメントが示唆されます。

3.股関節屈曲自動・他動テスト

股関節の屈曲運動を自動と他動に分けて評価します。

今回の場合はインピンジメントを評価したいので、基本的には最終域での疼痛を指標とします。

自動運動のみ疼痛が誘発される場合は、収縮性組織(筋肉)のトラブルか、神経筋コントロールが不良による股関節の副運動の過剰可動性が示唆できます。

他動運動のみ痛みが誘発される場合は、収縮性組織は除外され、骨構造の問題によるインピンジメントが示唆されます。

両方とも痛みが誘発される場合は、どちらの問題も可能性として上がってきます。

4.Log rollテスト

他動で股関節の内外旋を評価し、内旋と外旋のどちらが優位かを評価します。

相対的に股関節が外旋方向に行きやすい構造の場合は、日常生活動作において内旋運動は注意すべきですし、内旋方向に行きやすい人は内旋しすぎないように注意が必要です。

日常生活における注意事項

評価をしてみてFAIの疑いがあった人は、その状態を進行させないように注意することが大切です。

基本的には疼痛を誘発させないことになりますから、股関節を深く曲げることは禁忌になります。

しゃがみ動作や長時間の座位などは極力避けるべきでしょう。

また股関節は内旋することで、よりインピンジメントしやすい構造になっています。

起立や着座、階段昇降時などに股関節が内旋してないか注意しましょう。

トレーニーに対する注意点

トレーニングにおいてもっとも注意すべきはスクワットになります。

FAIがあれば、股関節屈曲が難しいがために、スクワットのボトムポジションで骨盤後傾と腰椎が屈曲してしまいます。

無理に骨盤を前傾させてしまうと腰背部の過度な緊張生んでしまい腰痛になったり、股関節痛の原因となります。

このような場合は股関節がスムーズに屈曲できる範囲で実施するようにしましょう。

ディープスクワットにこだわりすぎるとトレーニングが苦痛になってしまいますので要注意です。

また、FAIは骨構造の問題ですので、最終域付近の過度なストレッチは関節内圧の上昇と関節唇への過度なストレスとなりますので禁忌になります。

痛みがなくても深い屈曲肢位で違和感があれば直ちにやめるべきです。

まとめ

今回は股関節FAIについてまとめてみました。

自分自身を評価してみて、FAIに当てはまりそうな人はいましたでしょうか?

進行させないためにも、今の日常生活動作や癖を見直すことが大切になってきます。

少しずつでも取り組んでみてください。